科技赋能育种革新:神农种芯团队以 AI 破解农业三大痛点,助力现代农业破局

- 2025-07-19 23:59

- 小农

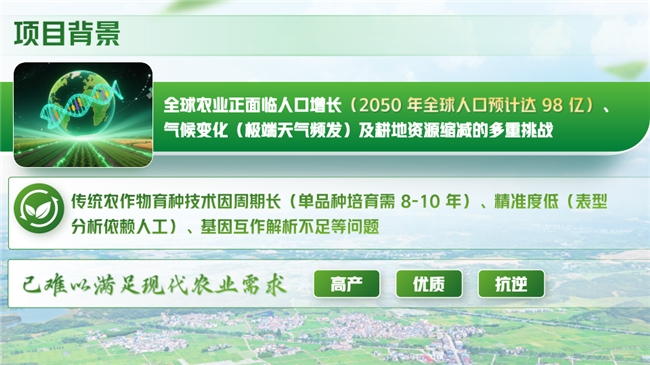

在全球人口增长、气候变化加剧、耕地资源趋紧的多重压力下,传统农作物育种技术正面临周期长、精准度低、适应性不足的困境。而来自黑龙江农业经济职业学院的神农种芯团队,带着三项自主研发的核心技术,在第十九届 “挑战杯” 全国大学生课外学术科技作品竞赛 “人工智能 +” 应用赛道中崭露头角,用科技为农业育种注入新动能 —— 他们不仅已完成 5 项专利申请,相关技术更在省农科院试点应用中展现出破解行业痛点的强大潜力。

直击行业痛点,三项核心技术实现突破

传统育种行业长期被三大难题掣肘:基因互作解析能力薄弱导致 “高产不优质”;表型分析维度单一、动态建模缺失推高田间成本;环境敏感性建模粗放让品种在极端气候下产量波动剧烈。神农种芯团队对症下药,交出了一套 “AI + 育种” 的创新答卷。

针对基因互作解析难题,团队受自然语言处理(NLP)中 BERT 模型启发,研发出 “基因语义拓扑网络算法”。该技术将基因型转化为可计算的语义空间,能在 72 小时内完成基因定位,较传统 GWAS 技术的 3 个月效率大幅提升;更可精准捕捉非显性基因间的复杂互作,在玉米干旱胁迫研究中,一次就能发现至少 4 个抗旱调控位点,而传统技术仅能发现 1 个,从根源上减少 “高产与优质矛盾”。

面对表型分析的局限,团队首创 “三维表型场重建技术”,搭配轻量化田间边缘计算盒,实现全自动化的 “点云配准 — 体素化生长建模 — 表型场微分分析”。数据显示,传统方法测量叶倾角误差达 ±8.7°,生物量预测准确率仅 0.87,且单亩数据采集需 4 小时以上;而该技术将叶倾角误差降至 ±1.2°,生物量预测准确率提升至 0.93,单亩数据采集与分析耗时缩短至 30 分钟内,为苗期抗逆性筛选、产量早期预测提供了精准支撑。

针对品种对环境敏感性的 “软肋”,“节律自适应预测算法” 成为破局关键。该算法创新性嵌入农历节气编码器,精准捕捉光温节律特征,对水稻、玉米等光温敏感型作物的生育期预测误差从 6.3 天降至 1.8 天。在极端气候年份,传统品种产量波动可达 20% 以上,而基于该算法培育的品种,适应性显著增强,为稳定产量筑牢防线。

政策与市场双驱动,科技育种前景广阔

神农种芯团队的探索,正踩准国家农业科技创新的节拍。农业农村部印发的《全国农业科技创新重点领域(2024-2028 年)》明确将农作物育种技术列为重点方向,《关于加强农作物品种全链条管理的若干措施》等政策也为技术转化提供了制度保障。

从市场维度看,农作物育种技术正迎来千亿级规模的增长期。数据显示,2026 年相关市场规模将达 542.86 亿元,2030 年预计突破 800 亿元;其中玉米、水稻等主粮作物应用占比将达 35%,三维表型分析在大豆、油菜等经济作物中的市场份额预计超 25%。神农种芯团队的技术,正契合这一增长趋势。

“我们希望用 AI 让育种更精准、更高效,让农民多打粮、打好粮。” 团队负责人表示,未来他们将持续优化技术,推动更多成果从实验室走向田间地头。目前,该团队已被 10 余家市级媒体报道,成为科技助力乡村振兴的生动注脚 —— 当年轻的智慧遇上古老的农业,一场育种革新正在悄然发生。

本文地址:http://www.nongyetoutiao.com/xinwen/90.html

温馨提示:创业有风险,投资须谨慎!编辑声明:农业头条是仅提供信息存储空间服务平台,转载务必注明来源,文章内容为作者小农个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理:1074976040@qq.com

快讯

热文

- 日榜

- 周榜